水質を適正に検査し、維持することは温浴施設・プール等の問題への対策として欠くことのできないものです。 コストをなるべくかけずに効率的に、水質検査・維持を実現するための方法をここでは公開いたします。

定められた基準に沿って薬品を使用していれば、水から気になるほどの臭いが発生することはありません。けれども、何らかの理由で消毒薬を入れすぎてしまった場合や衛生状態が維持できない状態になってしまった場合、水から強い臭いが発生することがあります。水の臭いの源となる原因や対策についての正しい知識を身につけ、事前に対策をたてておくことが重要です。

| 温浴施設・プール施設での “臭い対策”は・・・。 |

|

◆塩素臭対策 ◆藻(も)臭対策 ◆腐敗臭対策 |

プールサイド等で発生する塩素の刺激臭、気になりますよね?

この刺激臭は結合塩素が原因で、結合塩素はプール水の塩素殺菌による副生成物として発生します。

結合塩素はプール水中に溶け込んでいる人の汗や尿に含まれるアンモニア等と塩素が結合して生成されます。非常に揮発しやすい物質であるため、刺激臭となって室内に立ち込めてしまうわけです。

最近の研究では、アトピー性皮膚炎などの皮膚障害との関係が示唆されており、揮発した結合塩素はプール室・機械室におけるすべての金属を腐食される悪影響を及ぼし、設備の寿命を縮める原因となります。

現在の厚生労働省の水質基準には規定されていませんが、快適なプール水質又は室内環境を検討するうえでは、重要な項目であり、ドイツのDIN基準では『0.2mg/L以下』とされており、日本以外のほぼすべての先進国のプールでは基準値が設定されています。

お客様にとっても施設内の機器・設備にとっても好ましくないため、十分な対策が必要です。

<事例> 臭い対策 - 塩素臭対策

(臭い対策 事例1(塩素臭対策)) 温浴施設F社様 : 中和剤

(臭い対策 事例2(塩素臭対策)) プールY社様 : 電解次亜塩素酸発生装置

井戸水を利用した水道水を利用している場合、水から藻やカビの臭いが漂うケースがあります。

これは発臭源である生物が水源や貯水タンク内に繁殖していることが原因です。

発臭源生物としては、主に植物性プランクトン(藻類)や菌類(特に放線菌)が挙げられますが、他に原生動物などによるものもあります。 また、これらの臭気は単に藻臭やカビ臭と言って片づけられないものが多く、魚臭やら青草臭などがあります。

藻類にはたくさんの種類がありますが、水道水の異臭味に関係するのは藍藻類、珪藻類、緑藻類などで、特に異臭味が問題になるのはカビ臭を発生するフォルミジウム、アナベーナ、オッシラトリアなどに代表される藍藻類です。

カビ臭の原因となる物質は、これら藍藻類や放線菌から出るジオスミン、ジメチルイソボルネオール(2-MIBと記されることもある)などですが、カビ臭でもみな同じ臭いではなく多少違いがあり、例えば2-MIBは墨汁を思い起こさせるような臭いがします。

なお、発臭微生物の例としては下記のような生物が挙げられます。

◎藻類による異臭味:

・藍藻類: 藍藻類による異臭味の被害は特に多く、フォルミジウム(カビ臭)、オッシラトリア(カビ臭)、アナベーナ(カビ臭)など。

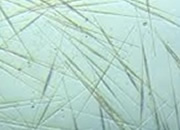

・珪藻類: シネドラ…青草臭、フラギラリア…芳香性の藻臭。

・緑藻類: パンドリナ…微魚臭.、ボルボックス…魚臭。

フォルミジウム

フォルミジウム

アナベーナ

アナベーナ

シネドラ

シネドラ<事例> 臭い対策 - 藻(も)臭対策

(臭い対策 事例3(藻(も)臭対策)) 寮I社様 : ろ材交換

水の流れが長期間なかった場合や休止管、配管の接続間違い時等、残留塩素が少なくなるとイオウ臭を感じることがあります。この原因は、酸素のない状態のため硫酸塩還元細菌が繁殖し、その結果発生した硫化水素やアンモニアによるものと考えられます。そのような配管上の問題以外には、井水中に硫化水素が検出されるケースやビル、マンションなどの屋上給水タンクで 管理状態の悪い場合に発生するケースなどがあります。 (ビル衛生管理法(通称ビル管法)および水道法によって給水タンクの維持管理が定められているのはこのためです)。また、何か臭いの原因としては、下水の混入(クロスコネクション)も考えられます。塩素管理が何らかの原因で適切に行えていないことが原因と考えられますが、衛生的な安全性を脅かす恐れがあるためすぐに専門知識を持った私たちにご相談いただくことをオススメします。

<事例> 臭い対策 - 腐敗臭対策

(臭い対策 事例4(腐敗臭対策)) 老人施設J様 : ろ材交換

(臭い対策 事例1(塩素臭対策)) 温浴施設F社様 : 中和剤

【発生トラブル】

温浴施設F社では、以前に比べて水質が安定しにくくなってしまったため、水質を安定させようとしたために塩素を過剰に投薬しすぎてしまった。そのため、お客様より塩素臭が強い、風呂のお湯がちくちくするなどの声が届くようになっていた。

【提案内容】

【成果(BEFORE,AFTER)】

■BEFORE

以前に比べて水質が安定しにくくなってしまったため、水質を安定させようと塩素を過剰に投薬しすぎてしまった。

■AFTER

【ポイント−水質のPH調整】

又pHなどの目安のアドバイスを行った。

(臭い対策 事例2(塩素臭対策)) プールY社様 : 電解次亜塩素酸発生装置

【発生トラブル】

ある時から急に、お客様から塩素の臭いがきつくなったという声が寄せられるようになった。何が原因かが分からなかったため、ろ過(濾過)装置内部などに何か問題がないかをチェックして欲しいということで問合せを受けた。

【提案内容】

【成果(BEFORE,AFTER)】

■BEFORE

塩素臭が非常に強いことに加え、プール利用者から、利用後に目が痛くなる、髪がぱさぱさになるといったお声も多数寄せられてしまっていた。

■AFTER

【ポイント−塩素濃度の適正化のために】

そのため、対応はどうしても対処療法的になってしまうが使い方を間違わなければ塩素の使用量をぎりぎりまで減らすことが可能になる。可能であれば、塩素による殺菌力の残留性とオゾン等による瞬間的な殺菌・分解力を併用することが望ましい。

(臭い対策 事例3(藻(も)臭対策)) 寮I社様 : ろ材交換

【発生トラブル】

ある寮の浴槽が、時間が経過しても水がきれいにならず、青臭い藻(も)のような臭いが発生し困っていた。他社のろ過(濾過)装置メーカーのろ過(ろ過)装置を使っていることもあり、それまでは他社ろ過(濾過)装置メーカーの下請けのサービス会社にメンテナンスをお願いしていた。しかし、問い合わせ後のレスポンスが遅く、十分なノウハウが確立できているとは言えない状態であったため、今回の問題を機に既設のろ過(濾過)装置メーカーでないが、弊社に問合せを行っていただいた。

【提案内容】

【成果(BEFORE,AFTER)】

■BEFORE

従来と同じように水質維持・管理を行っていたものの、以前のように水質が回復・安定しなくなってしまっていた。加えて、どことなく青臭い藻(も)のような臭いが発生し始めてしまっていた。

■AFTER

【ポイント−ろ材交換のタイミング】

(臭い対策 事例4(腐敗臭対策)) 老人施設J様 : ろ材交換

【発生トラブル】

以前に比べて水がきれいにならず困っており、かすかにおかしな臭いが漂ってしまっていた。現状をもしも放置してしまうと、レジオネラ属菌などが発生するなどのトラブルが発生するのではないかと考えられ、急いで弊社に問合せを行っていただいた。

【提案内容】

【成果(BEFORE,AFTER)】

■BEFORE

従来であれば、一晩時間を置けば水の透明度は回復したものの、いつからか水質の回復力が不十分になったたように感じられていた。また、かすかに臭いが漂うになってしまっていた。

■AFTER

【ポイント−ろ材の交換を後回しにした場合のリスク】